Franz Kafkas Wiener Verwandtschaft: Richard Lanner, Rustenschacherallee 30 (1906–1923), Teil 1

»Der Vater war in Humpoletz geboren, arbeitete als Tuchmacher und heiratete meine Mutter, die das Haus in Podebrad so auch das Geschäft als Mitgift erhielt. Der Vater hatte vier Brüder und eine Schwester. Die Brüder waren reiche Leute, sie hatten einige Tuchfabriken, hießen anstatt Löwy Lanner und waren getauft, der jüngste Neffe des Vaters war der Besitzer des Brauhauses in Koschier. Er war getauft und hieß auch anstatt Löwy Lanner. Er starb im sechsundfünfzigsten Lebensjahr.«

(Julie Kafka, geb. Löwy, Mutter von Franz Kafka, ca. 1931)[1]

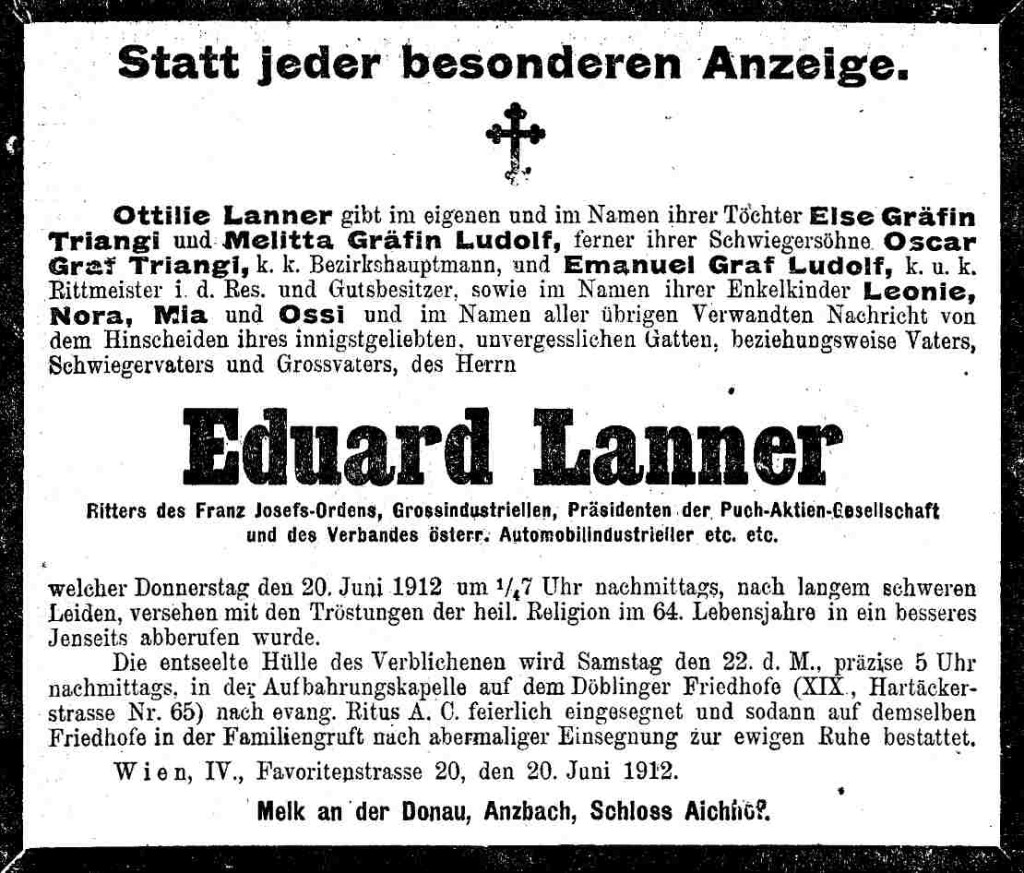

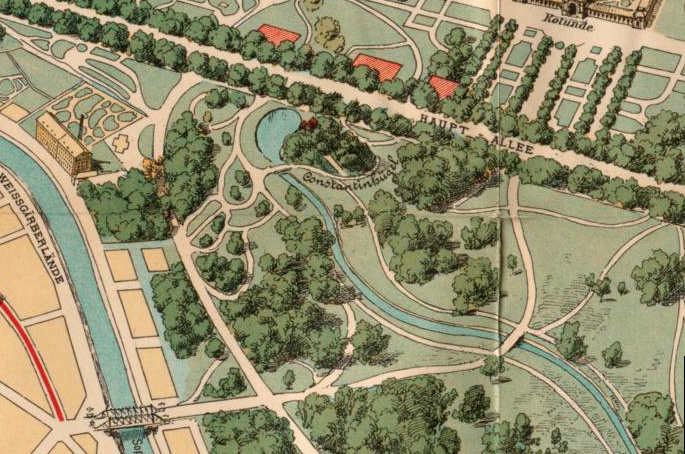

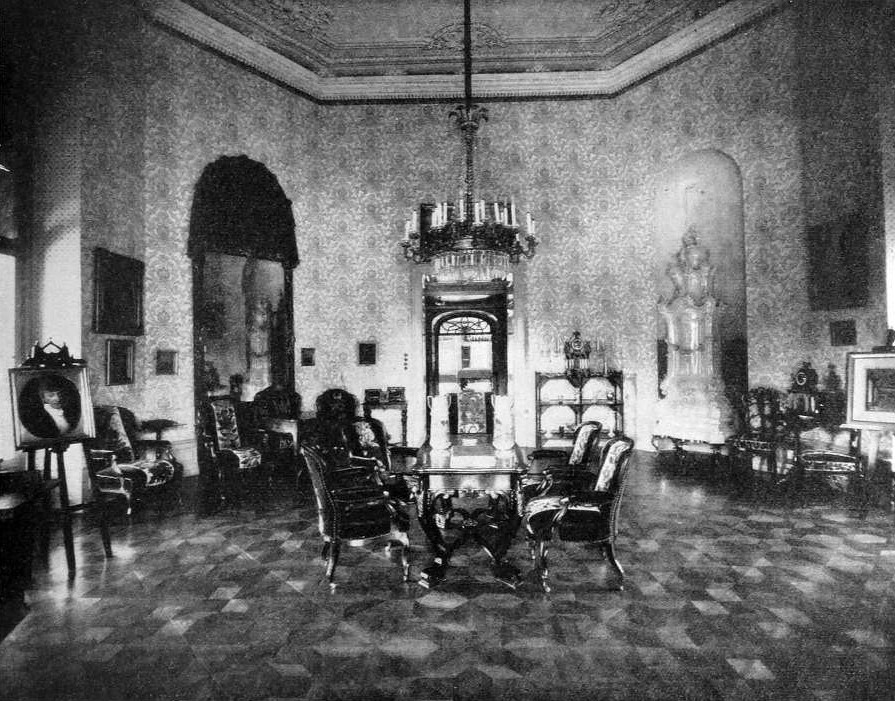

Ist es nicht verblüffend? Ausgerechnet eine Adels- und Society-Postille liefert wertvolle Informationen zu Franz Kafkas in Wien ansässiger Verwandtschaft – wer hätte das gedacht? Im Wiener Salonblatt nämlich wurde am 29. Juni 1912 ein kurzer Nekrolog publiziert, der einem angesehenen Mitglied der hiesigen Gesellschaft gewidmet war: »Am 20. d. M. nachts verstarb hier im Sanatorium Löw der Großindustrielle Herr Eduard Lanner im 64. Lebensjahre. Er war Präsident der Puch-Aktiengesellschaft und des Verbandes der Automobil-Industriellen und er erfreute sich in großindustriellen Kreisen reicher Wertschätzung. […] Herr Eduard Lanner war der Bruder des vor einigen Jahren verstorbenen Brauereibesitzers in Košíř bei Prag Herrn Alexander Lanner, dessen Gattin Frau Sidonie Lanner, Herrin auf Láz, allseits bestens bekannt ist.«

Nicht nur ist es erstaunlich, mit dem Großindustriellen Eduard Lanner einen in Wien sehr einflussreichen Cousin von Julie Kafka, Franz Kafkas Mutter, zu entdecken. Auch Sidonie Lanners regelmäßige Präsenz im Wiener Salonblatt darf als bemerkenswert bezeichnet werden; so wurde etwa das obige Foto ebenfalls dieser Zeitschrift entnommen. Das Lanner’sche Brauhaus in Košíř hingegen ist Kafka-Experten natürlich ein Begriff. Dort, in der Buchhaltung, arbeitete Rudolf Löwy, Julies unverheirateter Stiefbruder, der »Narr« der Familie (siehe Franz Kafkas Tagebucheintrag am 23. Dezember 1911), ein Mann, dessen Persönlichkeit den schriftstellernden Neffen enorm beschäftigte und zu quälender Introspektion veranlasste [2].

(mehr …)