Zwischen Schüttelstraße, Haarmarkt und Stephansplatz, Teil III: ab 1840

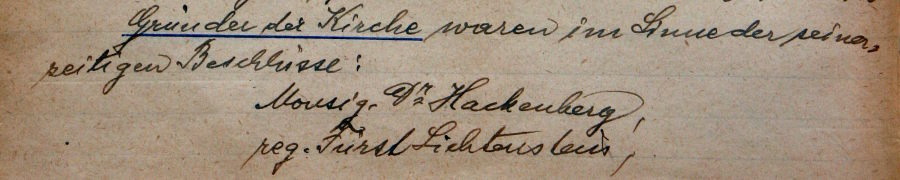

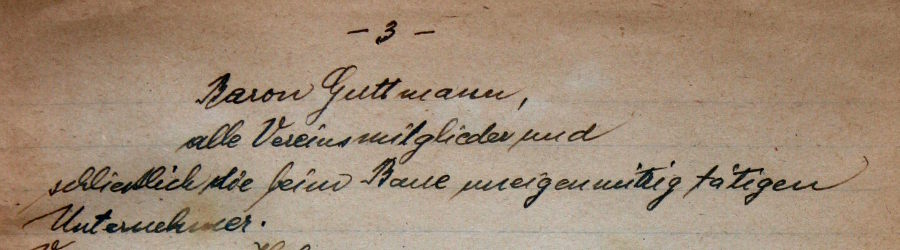

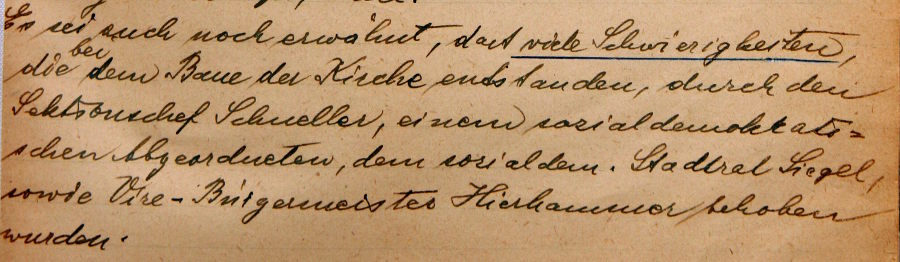

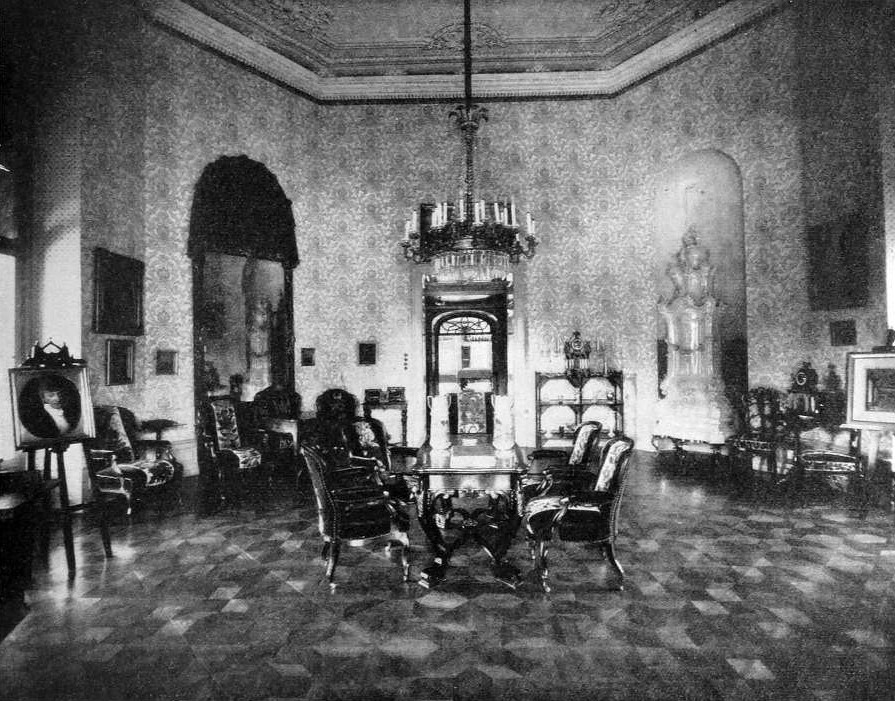

»Schad‘, dass man das Lazansky-Haus demoliert hat. Das hat sich halt noch gruppiert«, seufzte ein frustrierter Rudolf von Alt im Gespräch mit Ludwig Hevesi.1 Wie oft hatte er dieses markante Bauwerk neben dem Stephansdom gemalt, gezeichnet, skizziert? Alt wusste es selbst nicht. Mit dem 1896 erfolgten Abriss des Barockhauses begrub man jedenfalls auch die Erinnerung an die Macks und ihre Zuckerraffinerie am Schüttel unter riesigen Schutthügeln: Es war Leopold von Lažanský (1854–1891), Ignaz von Macks Enkel, Rosina (Rosa) von Macks Sohn, der als letzter der Familie jene Immobilie besaß, die sein Großonkel Vinzenz Mack in den wirtschaftlich fiebrigen 1830er Jahren erworben hatte. Der unvermählte Graf, ein vorwiegend auf dem böhmischen Schloss Chiesch (Zámek Chyše) residierender Exzentriker mit turbulentem Privatleben und zwei unehelichen Töchtern2, hatte für das Wiener Gebäude große Pläne gehegt: Ein tschechisches Nationalhaus (Narodni dum) hätte es nach seinem Ableben werden sollen, prominent gelegen, am zentralsten Ort der kaiserlichen Residenzstadt. Doch nach dem frühen Tod des einstigen Schauspielers und Politikers (Abgeordneter der Jungtschechischen Partei) – Lažanský verstarb im August 1891 erst 37jährig in Marienbad – zerfiel dieses ambitionierte, in … WEITERLESEN.