Am alten israelitischen Friedhof. Emanuel Winternitz, Böcklinstraße 49 (ca. 1915 – ca. 1926), Teil III

Wien, 3. Juli 1921. Zwei Tage zuvor war der berühmte Urologe Otto Zuckerkandl verstorben; sein Begräbnis sollte, so wird erzählt, aufgrund einer letztweiligen Verfügung in aller Stille stattfinden. Die Trauerfeier für den Rechtswissenschaftler Stanislaus Pineles hingegen, die an diesem wettermäßig höchst wechselhaften Tag in der alten israelitischen Abteilung des Wiener Zentralfriedhofes abgehalten wurde (auch Zuckerkandl wurde hier beerdigt), sie gestaltete sich zu einer öffentlichen Hommage an einen bemerkenswerten Intellektuellen, den die ihm sehr zugeneigte Wiener Fachpublikation Juristische Blätter in einer Mischung aus Wehmut und Empörung den »ewigen Privatdozenten« nannte: »Pineles war das Muster eines selbstlosen, nur seiner Wissenschaft lebenden Mannes – und ihm, gerade ihm, wurden die akademischen Ehren versagt, die kaum einem anderen so sehr gebührt hätten. Jede Fakultät hätte sich es zur Ehre anrechnen müssen, ihn zu ihren Professoren zu zählen; um seines lauteren Charakters nicht minder, wie um seiner wissenschaftlichen Leistungen willen.«1

Wir wissen nicht, ob sich Emanuel Winternitz von der Böcklinstraße zum Zentralfriedhof aufmachte und dort an Pineles’ Begräbnis teilnahm; es erscheint allerdings als durchaus möglich. Selbst in seinen Jahrzehnte später verfassten biografischen Notizen erinnert er sich an Pineles, widmet ihm mehrere Zeilen: Er schildert einen Vorfall in der Aula der Wiener Universität, wo der Privatdozent für Römisches Recht (»a slight and short gentleman«) zur Zielscheibe einer antisemitischen Bemerkung des Rektors (1920/21) und langjährigen Dekans der juridischen Fakultät Ernst (Freiherr von) Schwind (»a large, bulky, impressive figure, not without personal prejudice«) wurde.2

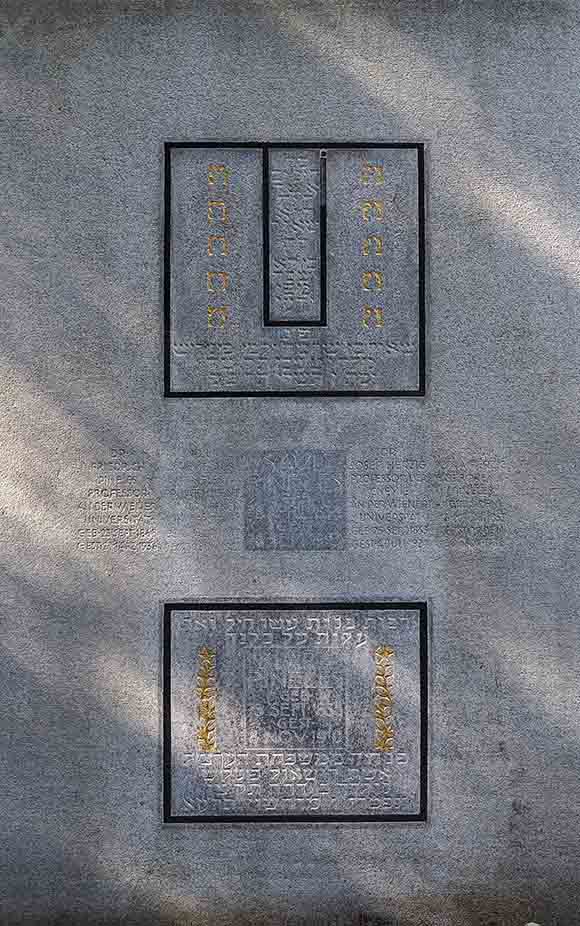

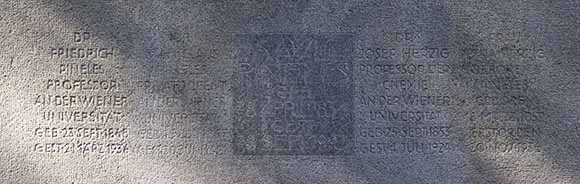

Dennoch stand auch Schwind an der Bahre, als sich die trauernde Gemeinde versammelte, um Pineles zu verabschieden. Und Hans Kelsen natürlich, damals zudem Dekan der juridischen Fakultät. Ebenfalls anwesend war die Familie des Verstorbenen, unter anderem sein Bruder Friedrich, Internist und über mehrere Jahre Geliebter der Schriftstellerin Lou Andreas-Salomé; sein Schwager Josef Herzig, Chemiker und Lieben-Preisträger (1902), Gatte der kunstsinnigen, intellektuellen Etka Herzig (geb. Pineles), Jugendfreund von Sigmund Freud; ein weiterer Schwager, Hugo Koller, Unternehmer, Kurzzeit-Schwiegervater von Anna Mahler und Gatte der Malerin Broncia Koller-Pinell (geb. Pineles). Letztere war wohl auch verantwortlich für die beeindruckende Gestaltung der Familiengruft – sie wurde von dem mit ihr befreundeten Kolo Moser entworfen.3