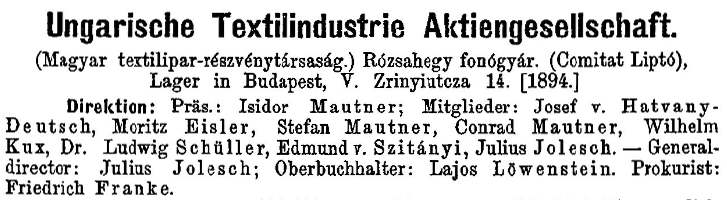

Bauarbeiterinnen auf der Weißgerberlände, ca. 1905/06

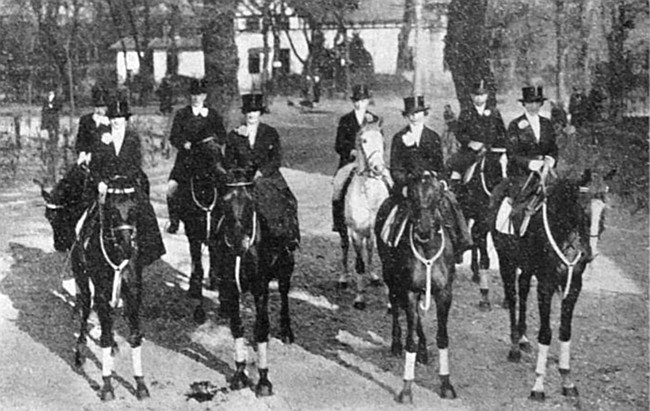

Oben zu sehen: Tina Blaus an eine Sozialreportage gemahnendes Bild An der Weißgerberlände (high-res). Rechts im Hintergrund erblickt man die Schüttelstraße mit der Mühle und dem Neuen Wiener Tattersall (Reitstall und Pferdehandel); in letzterem logierten ab ca. 1909 auch der Philosoph Rudolf Eisler und seine Familie. Die Eislers wohnten zur Entstehungszeit des Gemäldes übrigens nur wenige Minuten von der Baustelle entfernt (Kolonitzgasse 11, siehe Lehmanns Adressbuch). Tina Blau jedenfalls war wohl besonders motiviert, die hart arbeitenden Frauen (Mörtelweiber wurden sie genannt, oder auch Ziegelschupferinnen) auf Leinwand zu bannen: Bis 1905 hatte sie in dem der Baustelle benachbarten Wohnhaus Rasumofskygasse 2 (Lehmanns Adressbuch) gelebt (ab 1907 wird sie mehrere Jahre im Pratercottage, in der Halmgasse nämlich, residieren).

Zur Bautätigkeit im Weißgerberviertel nachfolgend auch ein Text aus dem Neuen Wiener Tagblatt, 24. Dezember 1907, Seite 4 (online auf ANNO):

Das neue Viertel am Weißgerberquai

Wir haben vor einiger Zeit darüber berichtet, dass in der Gegend zwischen der Franzensbrücke und der Sophienbrücke ein neues Quaiviertel im Entstehen begriffen ist. Die unmittelbaren Anwohner dieser Gegend haben sich jetzt an das magistratische Bezirksamt des dritten Bezirkes und an das Straßenbauamt der Gemeinde Wien mit … WEITERLESEN.