Die Ferstels, die Doderers, die Marxergasse: Simon von Wimpffen, Teil 1

»Die aus dem Mittelalter stammende Kapelle des im Triestingtale gelegenen Ortes Fahrafeld ließ die Besitzerin des Gutes Gräfin Wimpffen-Sina nach Plänen des Architekten Max Freiherrn von Ferstel heuer umbauen. Die feierliche Einweihung der Kapelle fand am 21. v. M. statt. Der Pottensteiner Gesangverein nahm aus diesem Grund Anlass, am Vorabende dieser Feier der durch ihren Wohltätigkeitssinn sich allseitiger Verehrung erfreuenden Gräfin ein Ständchen zu bringen. Des berühmten Heinrich Ferstels Sohn zeigte auch hier eine bedeutende künstlerische Individualität durch auserlesenen Geschmack und feinsinnige Empfindung.«

(Wiener Bauindustrie-Zeitung, 1. November 1888)

August Zichy de Zich et Vásonykeő, ehemals Gouverneur von Fiume (heute: Rijeka) und Obersthofmarschall, verstarb am 4. Oktober 1925. Anwesend bei der feierlichen Einsegnung im Palais Zichy-Sina in der Beckmanngasse 10–12, 1140 Wien (heute Sitz der nordkoreanischen Botschaft) waren laut Neuem Wiener Journal (8. Oktober 1925, S. 10; online auf ANNO) unter anderem der bedeutende Kunstmäzen Felix (von) Oppenheimer (ein Freund Hugo von Hofmannsthals und Enkel von Sophie und Eduard von Todesco; er wird nach dem »Anschluss« am 15. November 1938 Selbstmord begehen), der Architekt Max (von) Ferstel und seine Gattin Charlotte sowie Zichys Schwager Siegfried von Wimpffen mit Familie. Nach der von einer beeindruckenden Honoratiorenschar besuchten Zeremonie wurde Zichy ins slowenische Bellatincz (Beltinci) überführt; die dortige Kirche sv. Ladislava mit der Familiengruft des Verstorbenen war nach dem frühen Ableben seiner Gattin Hedwig von Wimpffen in den Jahren 1893–1895 von Max Ferstel umgestaltet und erweitert worden. (In Beltinci gab es übrigens einst auch eine große jüdische Gemeinde, mehr dazu siehe hier.)

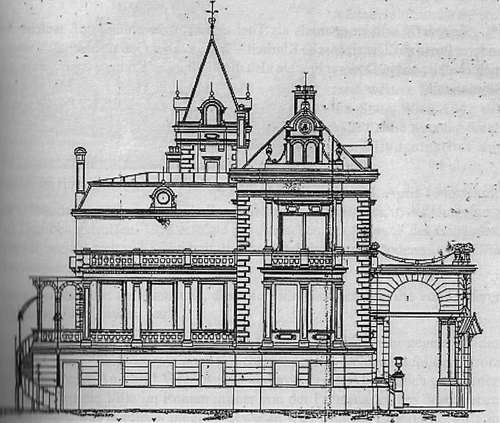

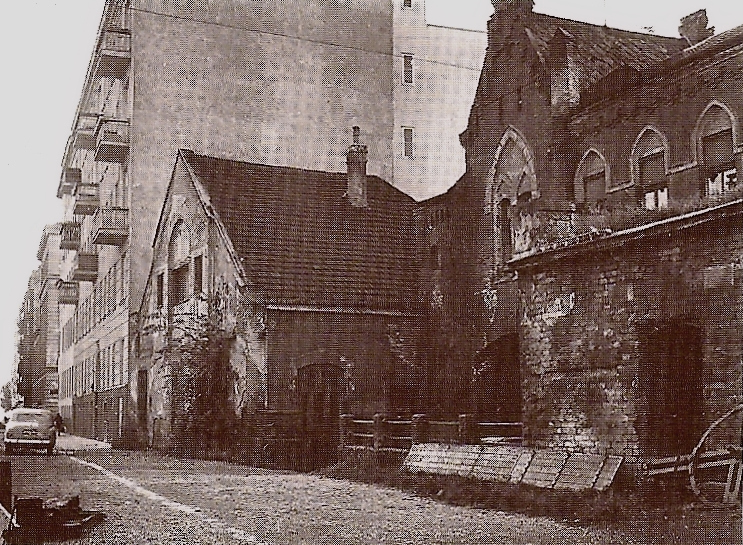

Kehrten die Ferstels danach in ihr Domizil auf der Landstraße zurück? Der Architekt lebte im 3. Bezirk, in der Stammgasse 12, nahe der Rotundenbrücke, in einem Haus, das er 1892–1894 als gemeinsamen Familiensitz mit seinem Schwager Wilhelm von Doderer, dem Vater des Schriftstellers Heimito von Doderer (1896–1966), erbaut hatte. In der unmittelbaren Nachbarschaft – ja, tatsächlich gleich um die Ecke, in der Marxergasse, nur wenige Meter entfernt – erstreckte sich ein bemerkenswertes (und mittlerweile nicht mehr existentes) Gebäude, das parallel zur Errichtung von Ferstels Refugium eine wesentliche Transformation erfahren hatte. Verantwortlich dafür war Simon von Wimpffen (1867–1925) gewesen, der neue Besitzer dieser Immobilie, damals Mitte 20, enorm reich, rastlos, energiegeladen und ausgestattet mit einem großem Faible für die Pferdezucht.

(mehr …)