Spurensuche im Neuen Wiener Tattersall: Die Tragödie der Familie Schlesinger, Schüttelstraße 19a/Böcklinstraße 24 (1885-1938)

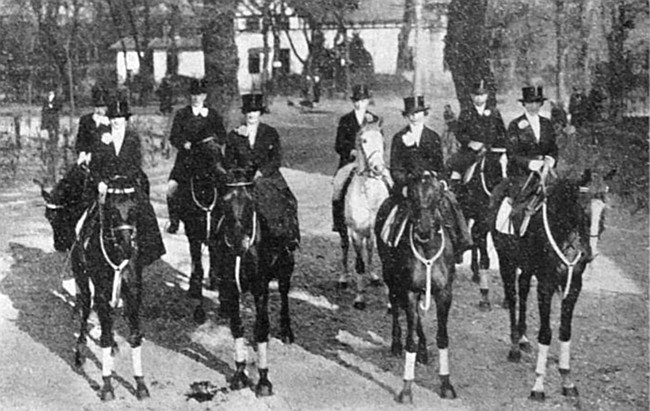

Loos kannte den jüdischen Besitzer des Tattersalls. Meine Mutter ging mit Loos zu ihm und brachte den Kaufpreis. Ich hatte kürzlich die Windsbraut an einen Hamburger Apotheker verkauft; die Summe genügte gerade für ein Pferd.

Oskar Kokoschka, Mein Leben. Bruckmann, 1971

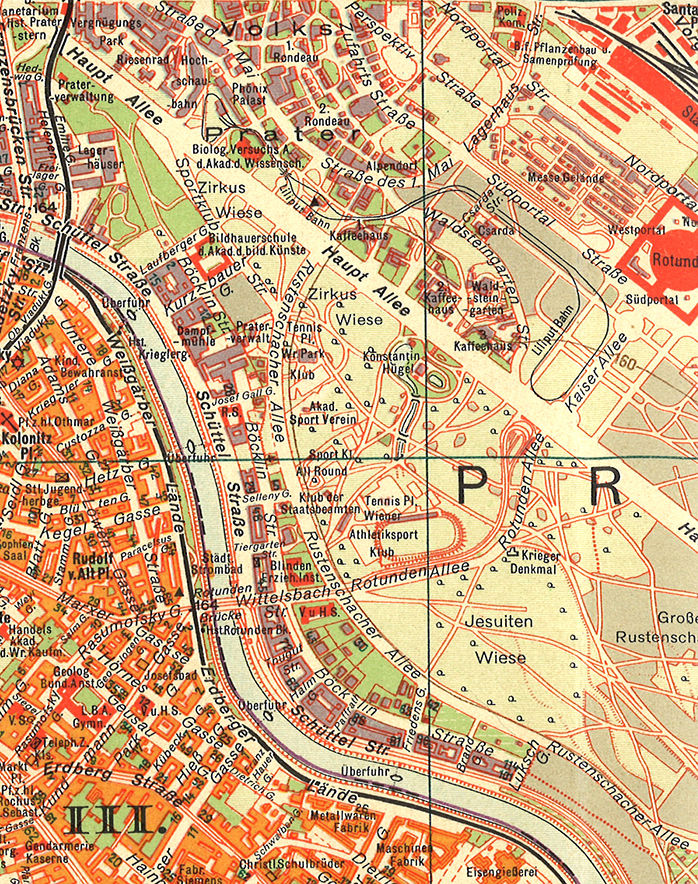

Als Ann M. Lingg, wohnhaft im New Yorker Stadtteil Manhattan, im Mai 1995 verstarb, war dies für die New York Times Anlass, dazu eine Meldung ins Blatt zu rücken: Sie veröffentlichte einen kurzen Nachruf auf die renommierte Musikwissenschaftlerin, die unter anderem für das Magazin der Metropolitan Opera schrieb. Doch die Wurzeln der so Gewürdigten befinden sich in Wien: Ann M. Lingg – das war Anny Schlesinger, geboren in der Donaumetropole, Enkelin von Wilhelm Schlesinger, dem k.u.k. Hoflieferanten, Pferdehändler und Besitzer des Neuen Wiener Tattersalls in der Schüttelstraße 19a. Lingg, verheiratete Lessner, war von 1956 bis 1978 als letztes Familienmitglied Miteigentümerin dieser Liegenschaft, die im 19. Jahrhundert von ihren Vorfahren erworben wurde. Das Haus Nr. 19a – es zählt zu den ältesten Gebäuden im Pratercottage … WEITERLESEN.