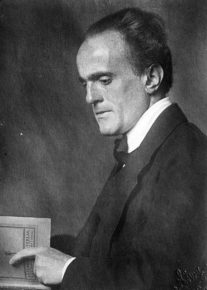

Der Starbiologe. Paul Kammerer, Schüttelstraße 29 (1907–1912)

Prolog

Als nachfolgende Zeilen, verfasst zu Jahresbeginn 1926 im oberösterreichischen Schloss Würting, schließlich in Druck gingen, weilte ihr Autor nicht mehr unter den Lebenden: Der international angesehene Biologe Paul Kammerer hatte sich, nachdem man ihn kurz zuvor einer Fälschung bezichtigte und damit ein enormer Wissenschaftskandal ausgelöst wurde, am 23. September 1926 erschossen.

»Gemeinsam waren wir zum Achten Internationalen Zoologenkongreß (1910) nach Graz gefahren. Beim Erwachen im Hotel sagte ich zu Przibram: ›Heute ist mein 30. Geburtstag!‹ – Worauf er: ›So werden Sie von jetzt an keine neuen Gedanken mehr haben! Alle selbstständigen Ideen werden vor dem 30. Jahre konzipiert; der Rest des Lebens dient dem Ausbau.‹«1

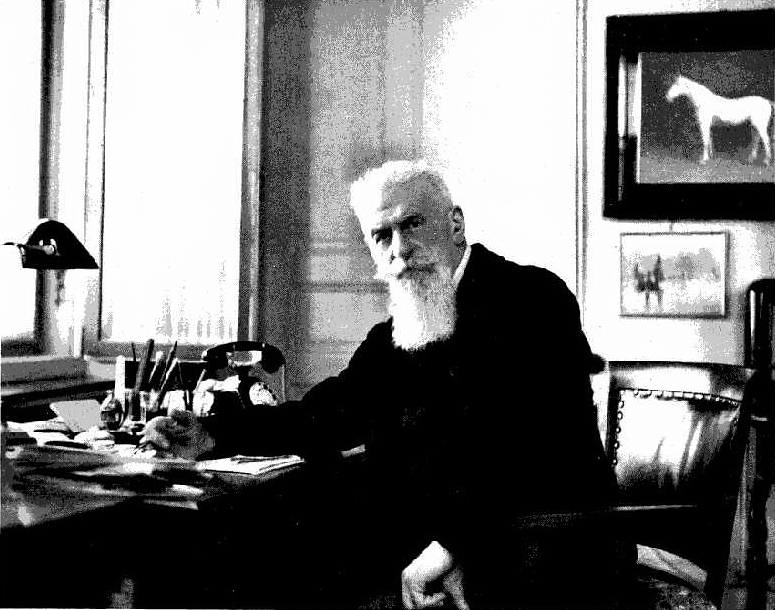

Nicht einmal die Fahnenkorrektur jenes Buches, in dem diese persönlichen Erinnerungsschnipsel zu Hans Leo Przibram, dem Leiter der Biologischen Versuchsanstalt im Prater, einen prominenten Platz fanden, habe Kammerer vornehmen können, klagte Wilhelm (von) Gutmann (1889–1966), einer der engsten Freunde des lebensmüden Biologen und Hausherr des als Künstler- und Intellektuellenrefugium hoch geschätzten Schlosses Würting.2 Gutmann, dessen Bruder Hans – es wurde hier schon erwähnt – damals eine Villa in der Rustenschacherallee bewohnte, war auch Adressat eines Abschiedsbriefes … WEITERLESEN.