Der Ehrenbürger von Ostrau und die Katzen: Victor Lustig, Böcklinstraße 61, ca. 1911-1918

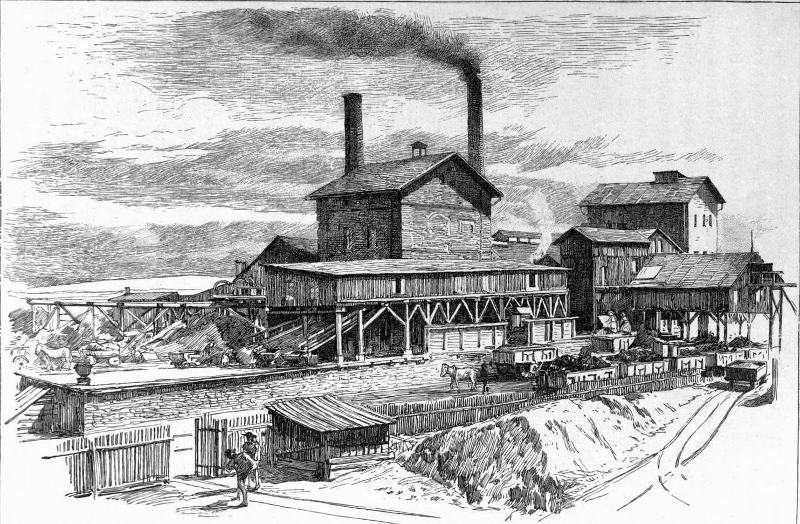

Oderberg: Gigantische Bahnhofsanlage, Ölraffinerie, Chemieindustrie, rauchende Fabrikschlote. In unmittelbarer Nähe: Die riesigen Witkowitzer Eisenwerke, wo tausende Menschen an glühenden Hochöfen ihren Lebensunterhalt erarbeiten. Und auch, nur 8 km entfernt: Das zwischen Klassizismus und Neorenaissance pendelnde Schloss Schillersdorf (Zámek Šilheřovice), Mitte der 1840er Jahre von Salomon von Rothschild erworben und nun im Besitz seines Wiener Urenkels Alfons (Alphonse), Schillersdorf, ein beliebter Treffpunkt der k.u.k. Society, seit Jahrzehnten berühmt vor allem durch seine Jagdgesellschaften. Ebenfalls im näheren Umkreis zu finden: Schloss Beneschau (Dolní Benešov), das Anwesen von Louis von Rothschild – er ist, im Gegensatz zu seinem Bruder, auch mit den geschäftlichen Belangen von Witkowitz befasst.

Victor Lustig kennt das alles; folgerichtig war er daher auch Teil jener schillernden Runde, die sich 1911 im Wiener Palais Rothschild versammelte, um Albert, dem verstorbenen Patriarchen, die letzte Ehre zu erweisen. Lustig wirkte als Bürgermeister von Oderberg (Bohumín), diesem für die ausgedehnten Industriegebiete in Mähren und Schlesien so wichtigen Verkehrsknotenpunkt – die Stadt wurde schon 1847 an das Netz der Kaiser Ferdinands-Nordbahn angeschlossen. Es gibt hier, wie im fernen Wien, einen Naschmarkt und auch eine Ringstraße. Im Jahr 1900 wurde, endlich, eine eindrucksvolle Synagoge eröffnet, entworfen[1] von Jakob Gartner, einem angesehenen, auf jüdische Gebetsstätten spezialisierten Architekten. Über eben diesen Synagogenbau in Oderberg weiß Lustig natürlich viel zu erzählen: Er war ja, wie, unter stürmischen Akklamationen, bei der Einweihung betont wurde, maßgeblich dafür verantwortlich.

Darf man also von erfüllten Jahren sprechen, die der Ex-Politiker sowie ehemalige Kultusvorstand von Oderberg – und auch hoch geschätzte Ehrenbürger von Ostrau! – hinter sich hat? Ja, man darf. Seit 1889[2] verheiratet mit Malvine und mehrfacher Vater, übersiedelte Lustig schließlich rund um 1911[3] ins Pratercottage. Nun lebt er mit seiner Familie in einer jener Villen, die der unglückliche Oskar Marmorek in die Böcklinstraße gestellt hat. Im Nebenhaus übrigens wohnt, nicht unpraktisch, Malvines Bruder: Es ist Sigmund Epler, der im Zionismus engagierte Manager und Gefolgsmann von Theodor Herzl. Und mit wem ist das aus Brünn stammenden Geschwisterduo Epler via Bruder Max, auch er ein Manager, verschwägert? Mit Gabriele, der Schwester von Stefanie Adams; letztere war mit Wilhelm, dem Bruder des Großindustriellen Hans Emil von Gutmann (Rustenschacherallee 40, danach 28), verheiratet gewesen und steuert nun als Ehefrau des viel beschäftigten Malers John Quincy Adams durch die Wiener Gesellschaft. (Ein weiteres Mitglied der Familie, die Tänzerin und Designerin Ruth Sobotka, geb. 1925 in Wien, wird Jahrzehnte später den aufstrebenden Filmregisseur Stanley Kubrick heiraten. Aber dies ist eine andere Geschichte.)

(mehr …)