Freiburg, mon amour: Jean Lassner, Laufbergergasse 6, Schüttelstraße 15 und Böcklinstraße 35 (1913-1938)

Die Krise des europäischen Daseins hat nur zwei Auswege: Den Untergang Europas in der Entfremdung gegen seinen eigenen rationalen Lebenssinn, den Verfall in Geistfeindschaft und Barbarei, oder die Wiedergeburt Europas aus dem Geiste der Philosophie durch einen den Naturalismus endgültig überwindenden Heroismus der Vernunft. Europas größte Gefahr ist die Müdigkeit.

Edmund Husserl, Die Krisis des europäischen Menschentums und die Philosophie (Wien, Mai 1935)

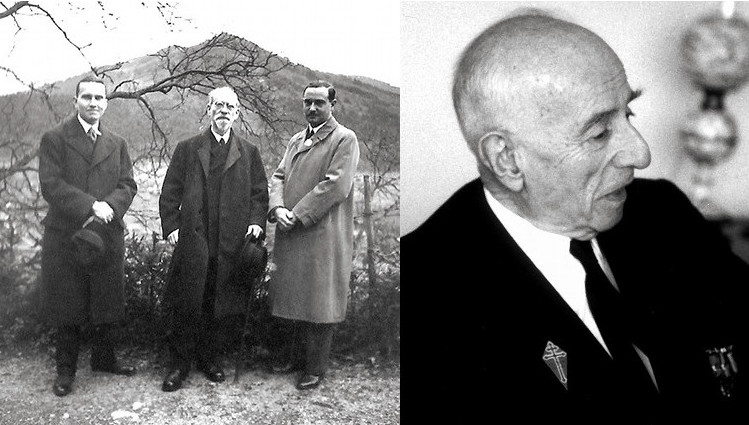

Es waren, so schilderte es ein Beteiligter, ungewöhnlich milde Weihnachten gewesen. »Auf dem Schlossberg begannen die Forsythien zu blühen«, erzählte Jan Patočka, tschechischer Philosoph sowie, gemeinsam mit Václav Havel und Jiří Hájek, Sprecher der Bürgerrechtsbewegung Charta 77. Und so überlegten die Männer, kaum verwunderlich, die regelmäßigen Spaziergänge gar bis St. Ottilien auszudehnen, das idyllisch auf einer Anhöhe gelegene Waldheiligtum in der Nähe von Freiburg. Diese Fußmärsche wurden von intensiven, philosophisch grundierten Gesprächen begleitet, die vorwiegend um ein ganz spezielles Thema kreisten: die Phänomenologie. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand natürlich deren Begründer Edmund Husserl, einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts, damals 75jährig und – im Gegensatz zu seinem einstigen Assistenten Martin Heidegger, von dem er sich in jener Zeit sehr enttäuscht zeigte – von den Nazis verfemt, der in besagtem Dezember 1934 erfreulichen Besuch erhalten hatte: von eben erwähntem Jan Patočka aus Prag, von seinem engen Mitarbeiter Eugen Fink, und von einem jungen, hoffnungsvollen Medizinstudenten aus der Böcklinstraße, der am 27. Dezember eingetroffen war. »Auch war Hans Lassner aus Wien da«, schilderte Patočka Jahrzehnte später, »welcher viele kleine nette Aufnahmen von Husserl machte, die dann in Umlauf kamen.« Ursprünglich vage Pläne begannen sich nun während der Spaziergänge zu konkretisieren, wobei der engagierte Jungfotograf Lassner wertvolle Informationen seine Heimatstadt betreffend liefern konnte: »Husserls Reise nach Prag und Wien zu Vorträgen wurde damals beschlossen.« (Jan Patočka). Erwähnte Vorträge bildeten schließlich eine Grundlage zu Husserls letzter großer Arbeit Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie (1936).

(mehr …)