Die Maschinenfabrik Andritz Actiengesellschaft, 1912/13

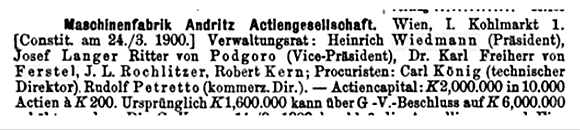

Wir schreiben das Jahr 1912. Das Eckgebäude Kohlmarkt 1/Graben 18 in der Wiener Innenstadt wird von einer riesigen Reiterstatue dominiert. (Manche meinen, hier handle es sich um den polnischen König Jan Sobieski III., eine gewagte Interpretation, die andernorts strikt verneint wird.) Das 1896 errichtete Wohn- und Geschäftshaus beherbergt unter anderem den Parfüm- und Seifenproduzenten Nuphar, den k.u.k. Hoflieferanten mit seiner ins Romantische spielenden Inseratenkampagne. Und es beherbergt Büros der Maschinenfabrik Andritz Actiengesellschaft – ein steirisches Unternehmen, das unter dem Namen Andritz AG mehr als ein Jahrhundert später zu den weltweit führenden Maschinen- und Technologielieferanten zählen wird, mit rund 26.000 Mitarbeitern an über 250 Standorten in mehr als 40 Ländern.

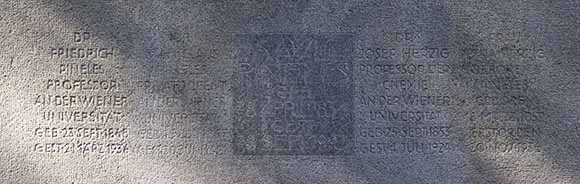

In diesem besagten Jahr 1912 amtiert Heinrich Wiedmann (Villa Böcklinstraße 35), mächtiger Prokurist des Konzerns Gebrüder Gutmann, als Präsident des Verwaltungsrats. Carl von Ferstel (ein Bruder von Max, dem Architekten aus der nahen Stammgasse – d. h. auf der anderen Seite der Brücke –, über den hier in diesem Blog schon berichtet wurde) ist in leitender Position mit von der Partie. Die beiden Manager sind der Industriellendynastie Gutmann nicht nur beruflich, sondern auch verwandtschaftlich verbunden; so hatte Ferstel im Jahr 1895 Amelie Hartmann geheiratet2, die Schwägerin von Max von Gutmann, welcher seinerseits wiederum ein Cousin von Bertha, der Gattin von Heinrich Wiedmann, ist.