1898/99: Rudi, die Praterfee und Heinrich von Liechtenstein (ca. Schüttelstraße 7–9)

»Er wurde auf Magnatenschlösser eingeladen, reiste mit einem Fürsten nach Afrika zur Löwenjagd und machte sich in witzig-feschen Aquarellen über Fürsten, Löwen, Pferde, Jockeys, diese ganze Welt, die er so liebte, und wohl auch ein wenig über sich selbst, lustig.«

(Arthur Schnitzler über Rudi Pick, in: Jugend in Wien, 1915)»Er war mit einem Fürsten Liechtenstein befreundet.«

(Heinrich Benedikt über Rudi Pick, in: Damals im alten Österreich, 1979)

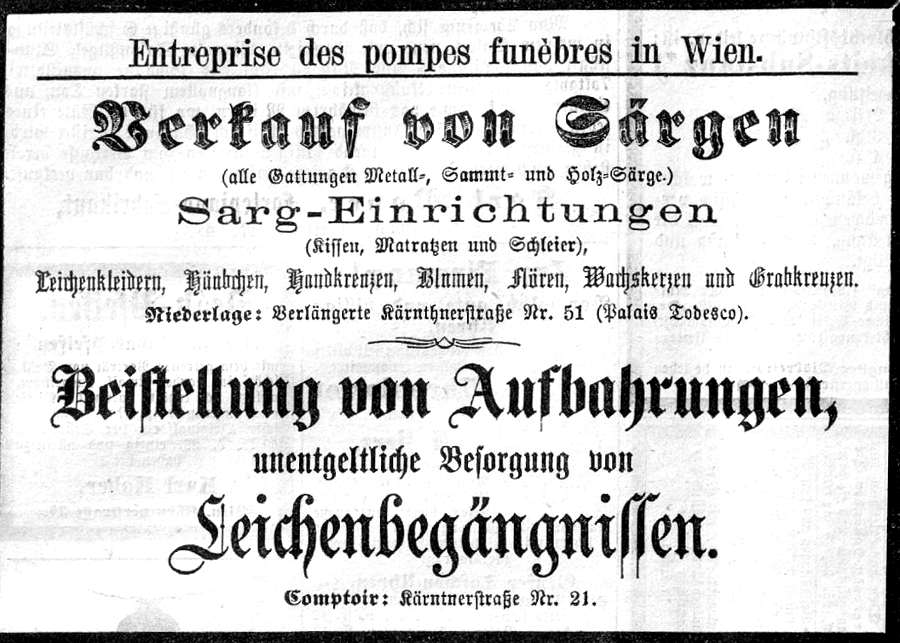

Am Abend des 1. April 1898 veranstaltete Moritz Bauer, Direktor des Wiener Bankvereins, Vater der damals 17-jährigen und später von Klimt in Gold verewigten Adele, eine gesellige Soirée. Zu jenen, die der Bankier in seiner Wohnung am Franzensring 18 (heute Universitätsring 8) begrüßen durfte, zählte auch ein lieber Freund des Gastgebers, ein witzig-amüsanter Gesellschaftslöwe, ein Mann, den ganz Wien kannte, ein Mann, dem dieser Abend zum Verhängnis wurde: Der Komponist Oscar Hofmann, 44 Jahre und unverheiratet, hatte während des Soupers plötzlich über Übelkeit geklagt, bald danach war er in Ohnmacht gefallen. Der von den schockierten Anwesenden rasch herbeigerufene Rettungsarzt ließ Hofmann schließlich in dessen Wohnung bringen – der Komponist (und Kaufmann) lebte bei seiner Mutter in der Jasomirgottstraße 5 [1] -, wo er um 1.00 Uhr morgens an den Folgen eines Schlaganfalls verstarb [2].

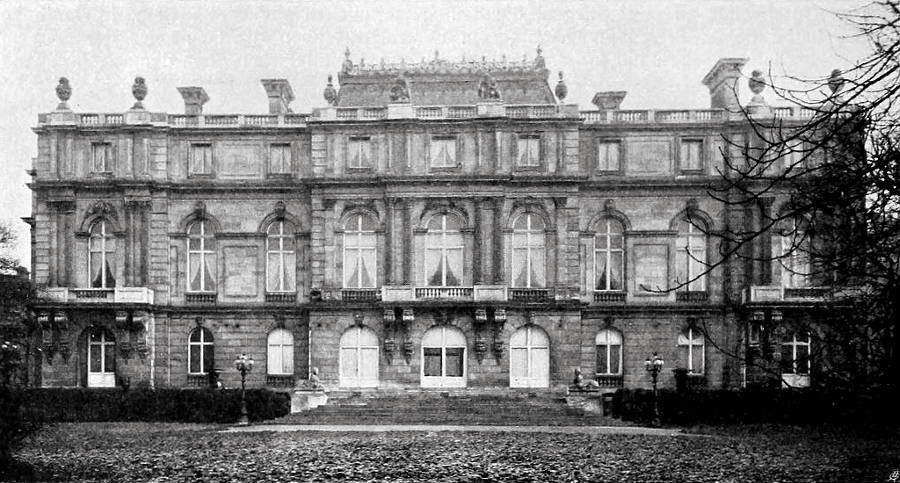

Hofmanns Freunde in der Wiener High-Society, katholische Aristokraten ebenso wie jüdisches Großbürgertum, zeigten sich erschüttert. Fürstin Pauline Metternich und Mitglieder der Familie Königswarter sandten Kränze (insgesamt waren es mehr als hundert!), Johann Strauss, der Walzerkönig, kondolierte, bei der Einsegnung in der Peterskirche wurden, neben viel Prominenz aus der Banken- und Kulturszene, auch die beiden Todesco-Schwiegersöhne Prinz Philipp von Liechtenstein und Leopold von Lieben (Präsident der Börsekammer, Urgroßvater des Nobelpreisträgers Martin Karplus) gesichtet, außerdem natürlich der tief betroffene Moritz Bauer sowie der Bankier Otto Wiedmann (Unionbank), ein Bruder des in diesem Blog schon erwähnten Heinrich Wiedmann (Böcklinstraße 35).

Sie alle erinnerten sich ergriffen an den beliebten Komponisten der Praterfee, zweifellos eines von Hofmanns bekanntesten Werken. Zu eben diesem Walzer war in der Neuen Freien Presse auch eine eilige Richtigstellung erfolgt: »Herr Dr. Pferhofer [3] ersucht uns zu konstantieren, dass er nicht der Verfasser des Liedertextes zur Praterfee ist, welchen der heute verstorbene Herr Oskar Hofmann in Musik gesetzt hat; der Text stammt aus der Feder des Malers Herrn Rudolph Pick.«

(mehr …)