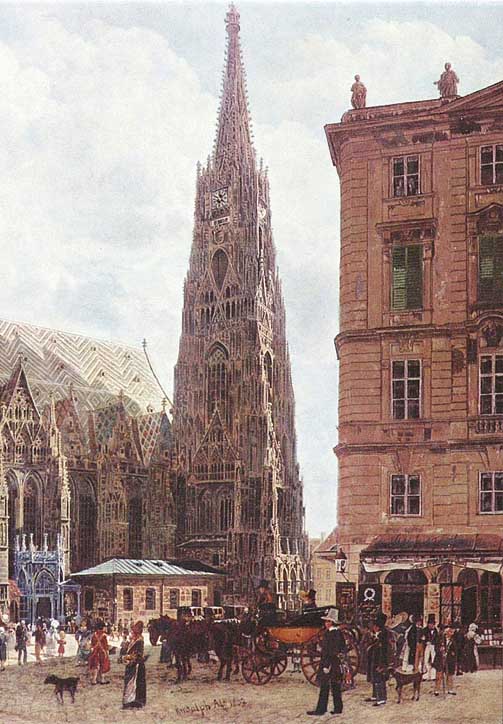

Zwischen Schüttelstraße, Haarmarkt und Stephansplatz, Teil I: 1833

William Turner (1775–1851) richtet seinen Blick auf das eindrucksvolle Barockhaus neben dem gotischen Dom. Schnell bannt er die steinernen Silhouetten auf Papier, verewigt die beiden Wiener Gebäude in seinem Skizzenbuch, sie werden ihn auf der Weiterreise nach Venedig begleiten. Wir schreiben das Jahr 1833 und der rastlose englische Maler ist – wieder einmal – unterwegs auf dem Kontinent.

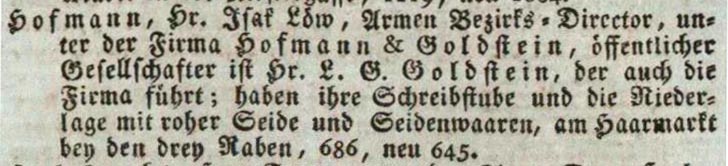

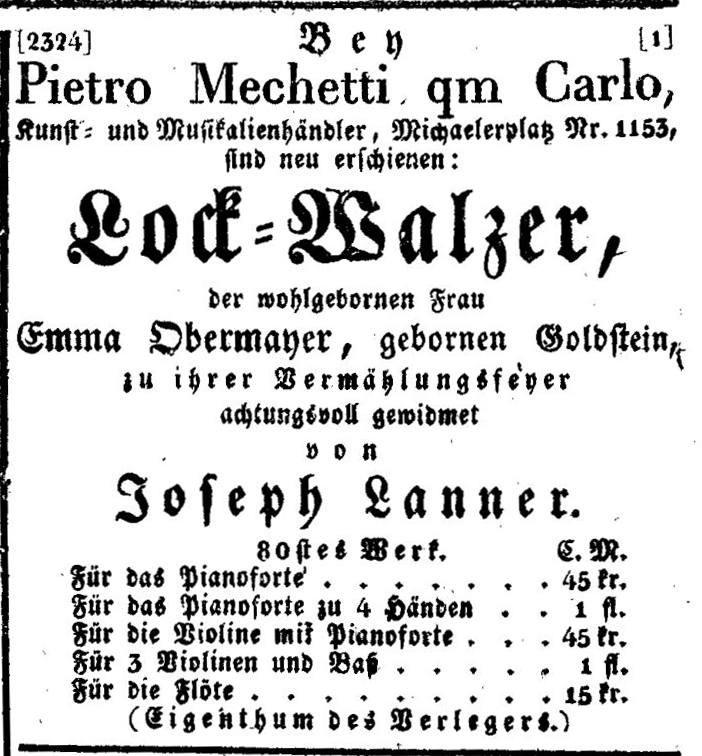

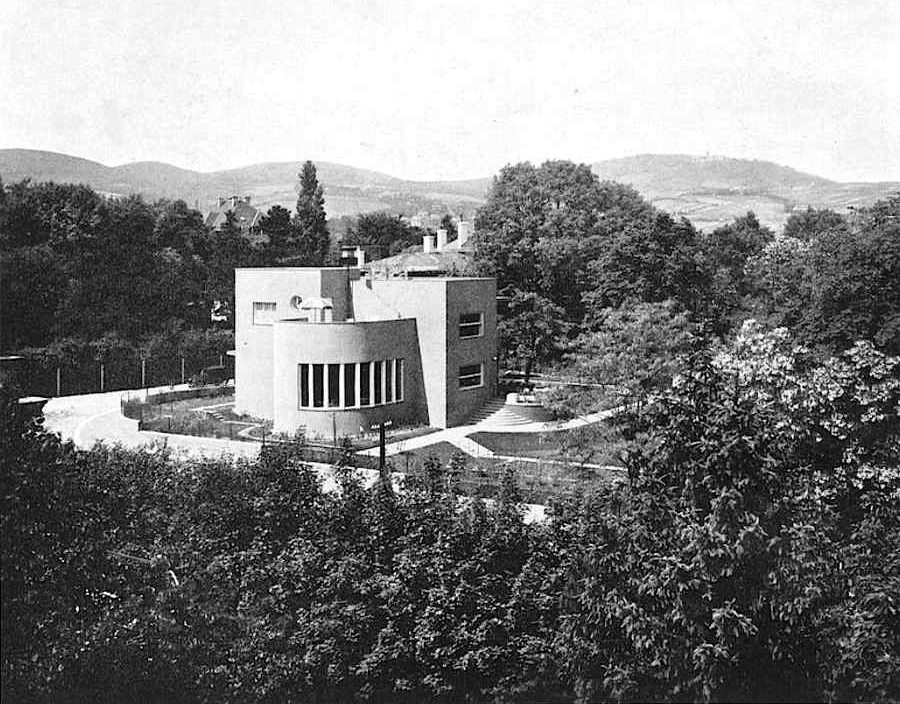

Weiß Lazar (Gotthold) Goldstein davon? Vermutlich nicht. Er logiert in dem von Turner beäugten Wohnhaus am Stock-im-Eisen-Platz, gleich neben dem Stephansdom, Konskriptionsnummer 875.1 Der in Wiens Gesellschaft bestens bekannte Großhändler ist Witwer, 1830 hatte er das Ableben seiner Gattin Henriette beklagen müssen. Nun, im Jahr 1833, als Malerfürst Turner den Stephansplatz umrundet, ist Goldstein mit der Hochzeit seiner Tochter Emma beschäftigt, Joseph Lanner wird sich dazu walzermäßig einbringen, Emmas Tochter Henriette wird sich später in Paris im Umfeld des Kunstmäzens Charles Ephrussi bewegen – in diesem Blog wurde davon ja schon berichtet. Es ist also eine bemerkenswerte Karriere, auf die Herr Goldstein, der Pater familias, zurückblickt, und sie war mit zwei durchaus unterschiedlichen Männern verknüpft. Erstens: mit dem auch im burgenländischen Schloss Rechnitz beheimateten Grafen Anton (Antal) von Batthyány (1762–1828), dessen Nadelburg (ein beeindruckender Industriekomplex in Lichtenwörth bei Wiener Neustadt) Goldstein von ca. 1812 – 1814/152 gemanagt hatte.3 Zweitens: Mit Isak Löw Hofmann (ab 1835: von Hofmannsthal), seinem philanthropisch gesinnten Schwiegervater, mit dem er ein gemeinsames Unternehmen besaß, Hofmann & Goldstein nämlich, dessen Hauptquartier – gemäß den Usancen der Zeit bescheiden »Schreibstube« genannt – sich am Haarmarkt (heute ein Abschnitt der Rotenturmstraße) befand, Konskriptionsnummer 645.