Joyce, Triest und die Creditanstalt: Die Familie Blum-Gentilomo, Böcklinstraße 8 (?) und 12 (ca. 1908-1929)

Leopold Bloom, die durch Dublin wandelnde Hauptfigur des Ulysses, wurde also nach Ludwig Blum-Gentilomo benannt.

John McCourt, viele Jahre Professor an der Universität von Triest und nun an der Universität Rom III lehrend, ist dieser Meinung. Es habe mehrere Blums in Triest gegeben, so McCourt in seinem auf intensiver Recherche basierenden Buch The Years of Bloom: James Joyce in Trieste 1904-1920, doch jener Blum, den Joyce »am ehesten gekannt haben könnte«, wäre »Luis«, ein Geschäftspartner von Leopoldo Popper, gewesen. Daher: Leopold Bloom.

Was ist mit Molly Bloom?

Faszinierende Entdeckung: Ein wichtiges Detail ihrer Biographie führt möglicherweise zu Bianca Blum-Gentilomo, Ludwigs Gattin.

Schildere die diesbezügliche Ausgangslage.

Joyces virtuoses Jonglieren mit dem Namen »Blum«: Im Ulysses finden wir Bloom (Leopold und Molly), Virág (das ungarische Wort für Blume, Nachname von Leopolds Vater Rudolph) und Flower (das englische Wort für Blume, Leopolds Pseudonym).

Stammte Ludwig Blums Vater aus Ungarn?

Ja.

Kümmere dich nun um Bianca. Trage alles zusammen, was derzeit an Informationen über sie verfügbar ist. Destilliere daraus das Wesentliche.

Bianca Blum-Gentilomo, geboren 1881 in Triest, war offenbar befreundet mit Bruno Walter. Bedeutender Dirigent, enger Mitarbeiter von Gustav Mahler.

Welchen Beruf übt Molly Bloom aus?

Sie ist Sopranistin.

War Nora Barnacle, Joyces Lebensgefährtin, deren Persönlichkeit zweifellos ein Gerüst dieser Romanfigur bildet, Sängerin?

Nein.

Krame in deinen musikwissenschaftlichen Unterlagen und forsche nach einer Sopranistin, deren Name der Joyce’schen Codierung entspricht.

Signora Blume, Deutsche, geboren 1843, sehr erfolgreich vor allem auf italienischen Bühnen. Ihr Vorname war: Bianca.

Hat Joyce hier also rund um das Ehepaar Ludwig und Bianca Blum-Gentilomo ein Vexierspiel geschaffen?

Es ist denkbar und nicht unrealistisch.

Erzähle mehr über Ludwig Blum.

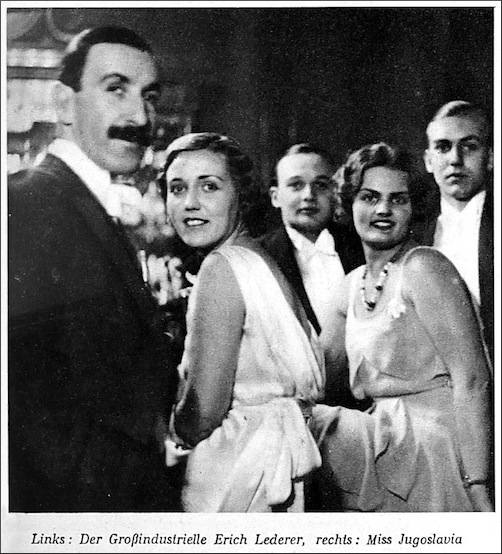

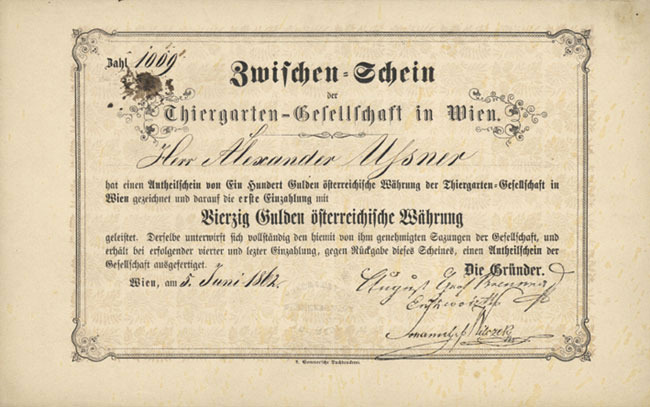

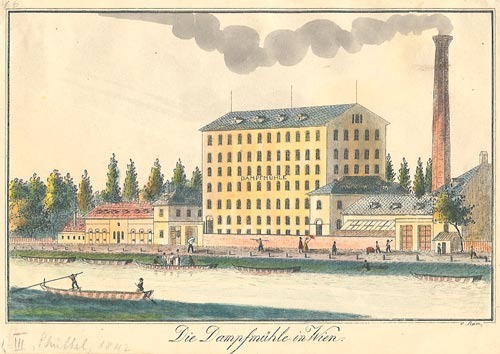

1865 in Budapest geboren. Mosaisch. Ständiges Pendeln zwischen Triest und der Wiener Wohnung in der Böcklinstraße. Nahm im Oktober 1906 auf Wunsch seines Schwiegervaters den Namen Gentilomo an (Verzeichnis in der Synagoge von Triest. Quelle: McCourt. Anm.). In diversen Schriften firmiert er ab nun unter Ludwig Blum-Gentilomo, Luis Blum-Gentilomo, Louis Blum-Gentilomo, Ludwig Gentilomo-Blum. Mann aus Budapest, Mann aus Triest, Mann aus Wien. Partner von Leopoldo Popper in der Adriatica Speditions AG (Triest).

Liefere Details zu Leopoldo Poppers Familie.

Vater von Amalia, die von Joyce unterrichtet wurde. Amalia: Nach wie vor engagierte Diskussionen, ob sie es war, die der Ire in seinem erotisch aufgeladenen Text Giacomo Joyce literarisch verewigt hatte.