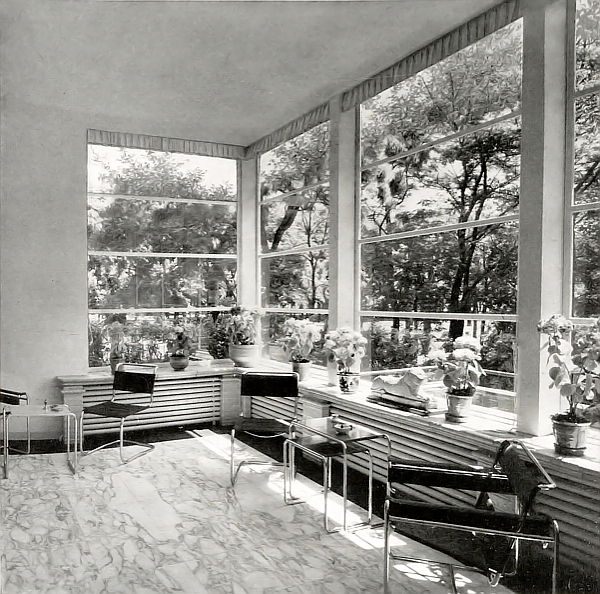

Der stille Amerikaner. Leland B. Morris, Rustenschacherallee 28

(1938-40)

Der stille Amerikaner kam aus Ägypten. Ja, er war umtriebig gewesen in den letzten Jahren. Die auftragsgemäß absolvierte Reise nach Saudi-Arabien etwa. Die ungeahnten Möglichkeiten dort – Öl! Dhahran, das Bohrloch Nr. 1. Sollten also die USA im Königreich eine diplomatische Vertretung etablieren? Der stille Amerikaner war 1936 vor Ort gewesen. Er winkte ab: Nein, noch nicht.

Im Dezember 1938 füllt er, der stille Amerikaner aus Texas, sorgsam einen Meldezettel aus. Er hatte die Stadt, das Land, den Kontinent gewechselt. Nun lebt er in Wien, schon seit einiger Zeit. Auch seine Frau war mitgereist in die Donaumetropole: Marie Aimee, Mädchenname Zaba, geboren in Smyrna. Die beiden logieren in einer Villa am Rande des Praters. Vor ihren Fenstern liegt die Jesuitenwiese, still und schneebedeckt. Adolf Eichmann wohnt im selben Häuserblock. Der SS-Referent leitet die »Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien«, der stille Amerikaner ist als Generalkonsul, und somit höchstrangiger hiesiger US-Diplomat, für die Visa-Vergabe zuständig. Eine seltsame Nachbarschaft, fürwahr. Wer beobachtet hier wen?

Der stille Amerikaner also bemüht sich um Contenance. Seine Aufgabe ist schwierig. Wie verfahren mit den verzweifelt um Emigration ringenden Wiener Juden? Sie stürmen das Konsulat und erzählen furchtbare Geschichten, über Terror, Brutalitäten, Gewalt. Das diplomatische Corps weiß: Es ist alles wahr. Aber: Nicht jeder kann ein Visum bekommen; diese bürokratische Doktrin musste schon John Wiley erfüllen, der Vorgänger des stillen Amerikaners. Wileys Gratwanderung – humanitäre Hilfe einerseits, restriktive Immigrationspolitik andererseits – war auch für seine Frau ersichtlich gewesen, für Irena, die einst in Wien bei Anton Hanak studiert hatte. Was der stille Amerikaner wohl über besagte Vorgaben aus Washington denkt? Worüber spricht er mit seiner Gattin, nach Dienstschluss, nachdem er in die Villa zurückgekehrt ist? In seinem von hektischer Betriebsamkeit geprägten Büro jedenfalls agiert der stille Amerikaner zumeist streng nach Vorschrift und geht Anschuldigungen, im Konsulat wäre Bestechlichkeit üblich, sorgfältig nach.

(mehr …)