Modefotografie de luxe: Edith Glogau, Schüttelstraße 73 (ca. 1909-1938)

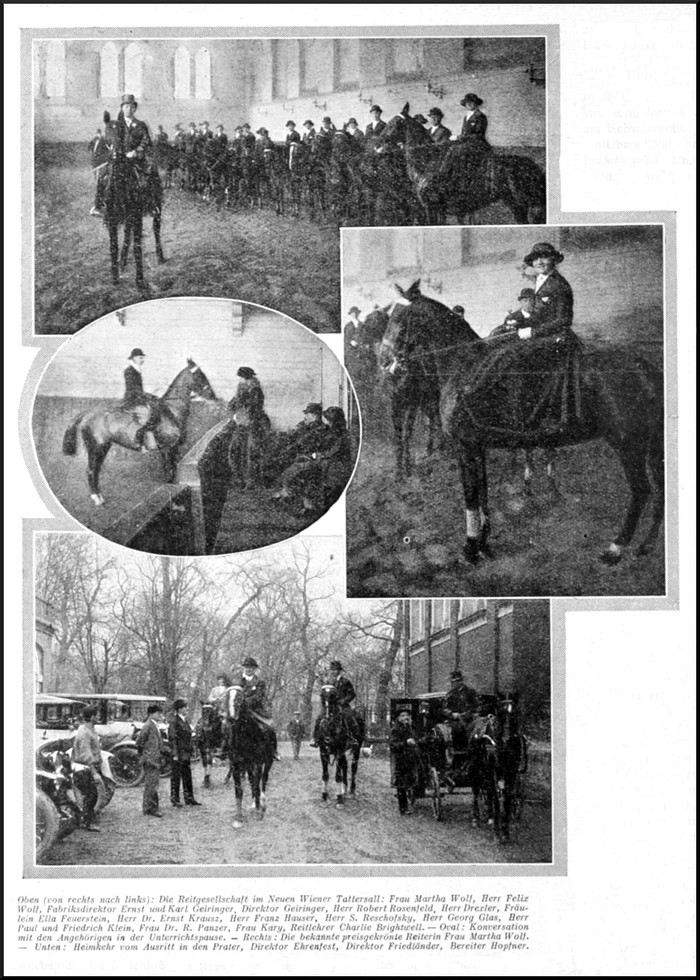

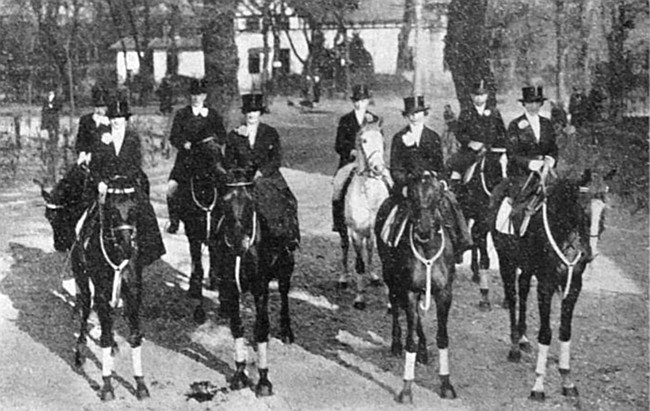

Sie ist ein Praterkind. Die renommierte Modefotografin mag zwar ihr Atelier im mondänen Gebäude Singerstraße Nr. 8 führen – ihren Wohnsitz hat Edith Glogau (geb. 1898) seit ihrem etwa 11. Lebensjahr in einem völlig anderen Ambiente: am Donaukanal, gleich bei der Jesuitenwiese, und nahe dem Wurstelprater. Dort ist sie umzingelt vom Delikatessengeschäft Jeschaunig und vom Friseur Freyler, von den Drogisten Tomschik und Hörrey, von der Wäscherei Senzer, dem Obsthändler Ozabal, dem Tapezierer Rosenberg und der Miederwarenhändlerin Lola Lederer. In ihrem Wohnhaus, einem schönen Gründerzeitbau an der Ecke Schüttelstraße 73 und Paffrathgasse, befinden sich neben dem eigenen Refugium (1. Stock, Türnummer 13) und jenem ihrer Schwester Olga – sie ist mit dem Anwalt Michael Munkacsy verheiratet – auch die Räumlichkeiten der Patent-Betteinlagen »Großartig«, um deren Verkauf sich die Firma Kovacs & Wertheimer so rührig bemüht. Und nähert sich Edith Glogau der Rotundenbrücke, dann passiert sie zudem die Cafés Schüttelhof und Sidon.

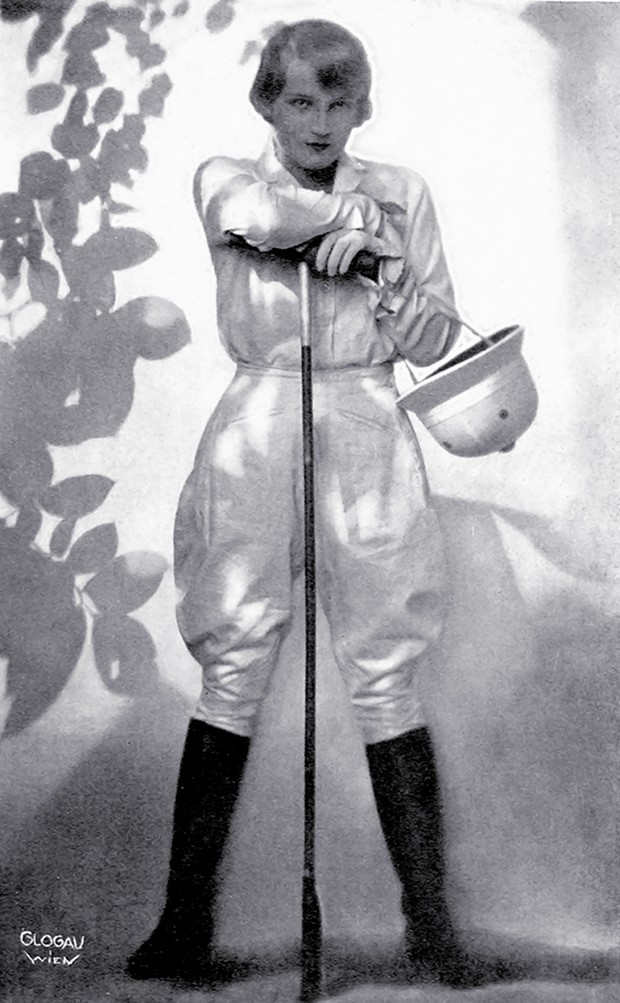

Das Viertel am Prater ist ihre Heimat – hier wohnte sie, deren Vater viel zu früh verstorben war, schon, als sie ihre Schulzeit an der k.k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt begann, damals, im Jahr 1913. Dieser Ausbildung folgt eine Lehrzeit bei der einflussreichen Madame d’Ora (Dora Kallmus), der mutige Schritt in die Selbstständigkeit (1925), die Vermählung mit dem Fotografen Hans Strenitz (1929). Es sind Jahre, die geprägt sind von unzähligen Fotosessions, in deren Rahmen Capes (z. B. hier), Hüte (z.B. hier), Schals (z. B. hier) und Abendkleider elegant ins Bild gerückt werden.

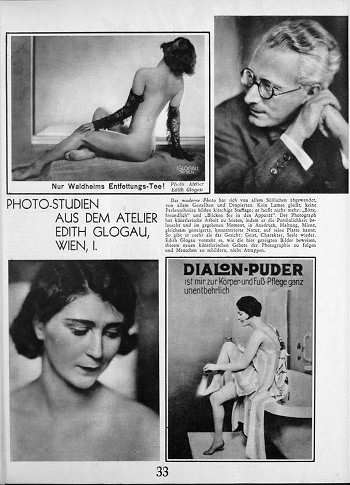

Glogau macht Karriere, rasch und steil, eine Karriere, die überdies befeuert wird durch sensible Porträtstudien bekannter Schauspielerinnen (Luise Rainer etwa, oder Frauke Lauterbach) und liebevoll arrangierte Aufnahmen von Kindern des Wiener Bürgertums (auch Helmi Rasper, dessen Familie eine Villa in der Böcklinstraße bewohnt, befindet sich unter ihnen). Und dann wäre da auch noch die Aktfotografie, der sich die Fotografin aus dem Pratercottage ebenso widmet wie etwa ihre Kolleginnen Edith Barakovich und Trude Fleischmann. Diese stolzen Inszenierungen nackter weiblicher Körper findet man unter anderem in den über viele Jahre publizierten Inseraten zu »Waldheims Entfettungs-Tee« – es sind Sujets, die damals etliche österreichische Lifestyle-Zeitschriften füllten, auch die Moderne Welt (Verlag Chic Parisien Bachwitz), die in unmittelbarer Nähe, auf der anderen Seite des Donaukanals, im Palais des Beaux Arts (Löwengasse 47) produziert und von Glogau regelmäßig mit Fotos versorgt wird.