Der Philanthropische Verein. Simon Steingraber, Böcklinstraße 45 (ca. 1914/15–1923)

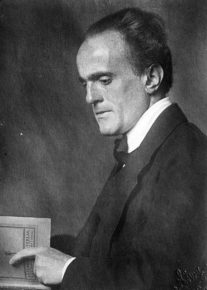

Emil Horner (1854–1910) war Prokurist bei S. M. v. Rothschild. Er wohnte in der Praterstraße 47 (siehe auch Lehmanns Adressbuch 1910; das Haus existiert nicht mehr). Er wurde als »herzensguter Mensch« beschrieben.

Simon Steingraber (1845–1923) war Prokurist bei den Gebrüdern Gutmann. Er wohnte unter anderem in der Mayerhofgasse 12 (damals ebenso übrigens wie auch Alexander Girardi, der Gustav Picks Fiakerlied so genial interpretierte) und in der Wohllebengasse 5. In Lehmanns Adressbuch 1915 wird schließlich erstmals die Villa Böcklinstraße 45 als seine Wohnadresse angegeben (in der neuen Nachbarschaft residierten auch mehrere Verwandte). Er wurde als »Menschenfreund von seltener Herzensgüte« beschrieben.

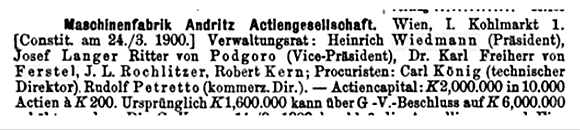

Diese liebevollen Charakterisierungen dürften wohl zutreffend sein. Horner und Steingraber nämlich zählten zu den maßgeblichen Persönlichkeiten der bedeutenden Wiener Wohltätigkeitsorganisation Philanthropischer Verein (1879–1938); ihr engagiertes Wirken sollte diese beiden Männer sicherlich für immer in der Wiener Sozialgeschichte etablieren. Das karitative Duo traf seine Entscheidungen, die in hunderttausenden Fällen Hilfe leistete, namens seiner Arbeitgeber, der Häuser Rothschild und Gutmann, den wichtigsten Financiers des Philanthropischen Vereins. Die Gutmanns ehrten das Andenken an Simon Steingraber – der mit der berühmten Industriellendynastie vermutlich auch entfernt verwandt war – nach dessen Ableben dementsprechend mit einer ganz besonderen Geste: Er habe sich »mit rührender Selbstlosigkeit in den Dienst der Gesamtheit« gestellt, konnte man im Neuen Wiener Journal am 22. Februar 1923 lesen. Und weiter: »Auf humanitärem Gebiete hat er dauernde Werte geschaffen. Nichts könnte für ihn bezeichnender sein als der Umstand, dass er 31 Jahre hindurch keine einzige Sitzung des Philanthropischen Vereins, dem er vorstand, versäumt hatte. Um das Gedenken an die selbstlose, edle Persönlichkeit Steingrabers würdig zum Ausdruck zu bringen, wurde von dem Inhaber der Firma Guttmann [sic!], der er sechs Jahrzehnte als Beamter angehörte, eine nach dem Verblichenen benannte Stiftung errichtet und dem Philanthropischen Verein übergeben.«

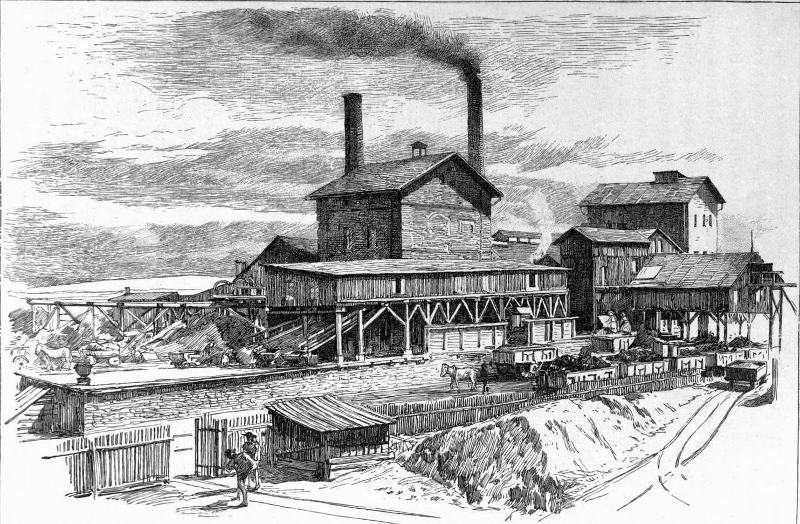

Steinerne Zeugen für das Wirken des Vereins findet man heute in der Brigittenau und in Ottakring. Hier, in der Universumstraße 62 bzw. in der Wiesberggasse 13 (bis Mai 1913: Herbststraße 141), stehen zwei bemerkenswerte, mit Rohziegeln verkleidete Gebäude, die durch eine Initiative der Wohltätigkeitsorganisation – und angesichts der drückenden Wohnungsnot – in den Jahren 1902 und 1912 als rettende Asyle für obdachlose Familien errichtet wurden. Um für diese konkrete Bautätigkeit die Kräfte zu bündeln und Spenden aufzutreiben, hatte der Philanthropische Verein 1899 einen Unterverein ins Leben gerufen, den Verein Heim für obdachlose Familien.

(mehr …)